第18回日本科学史学会賞は、学術賞1件、特別賞3件、論文賞2件、学術奨励賞1件となりました。

◇日本科学史学会学術賞:1件

・月澤美代子 『ツベルクリン騒動―明治日本の医と情報』名古屋大学出版会, 2022年。

◇日本科学史学会特別賞:3件

・古川安 『津田梅子―科学への道、大学の夢』東京大学出版会, 2022年。

・魚豊 『チ。-地球の運動について-』(第1集~第8集), 小学館, 2020~2022年。

・岩波書店 『科学史研究』の刊行等の本会への貢献

◇日本科学史学会論文賞:2件

・平井正人 「ジャック・ロルダと機械論対生気論史観」『科学史研究』60巻299号, 2021年, 218-233頁。

・Riki KUDO Newton’s Musical Symmetry Reconsidered, HISTORIA SCIENTIARUM, 32(1), 2022, pp.30-52. (工藤璃輝「ニュートンの音楽的対称性再考」)

◇日本科学史学会学術奨励賞:1件

坂本卓也 「幕末維新期の蒸気船運用」佛教大学博士論文, 2019年3月25日。

2024年6月1日(土) 第126回 東海支部例会のご案内

日 時: 2024 年6 月1 日(土) 13:30~17:00

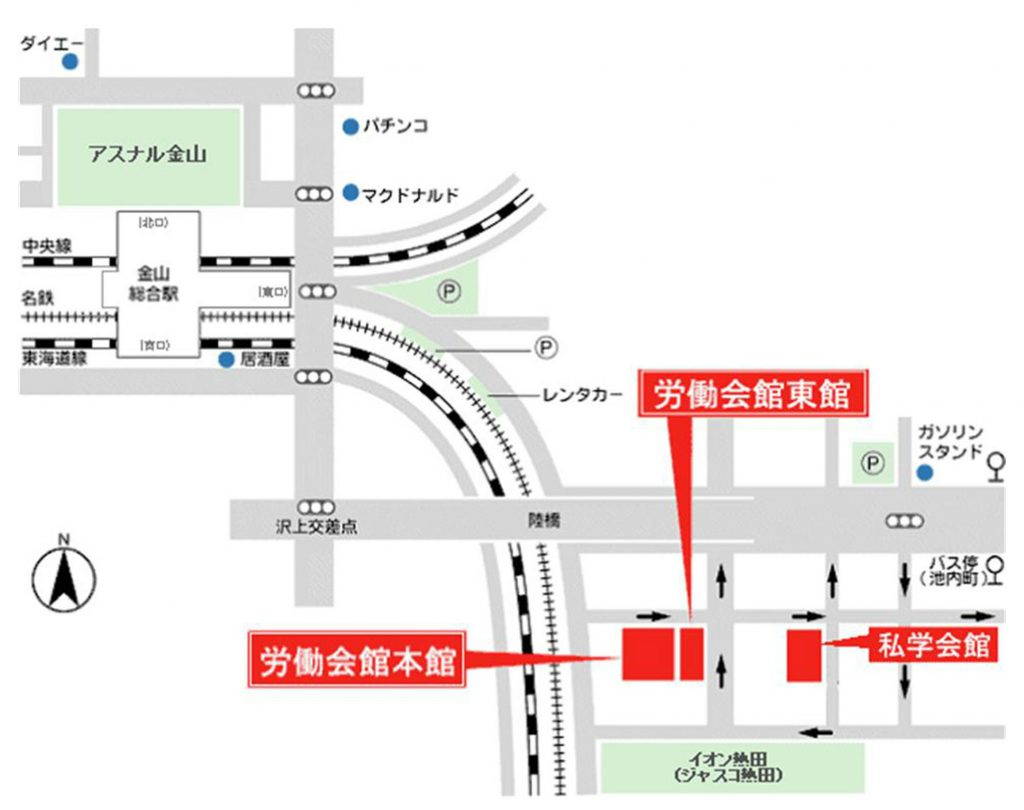

場 所: 労働会館 (下図参照)

発表者 :

1.黒田光太郎氏「日本における電気炉製綱の源流」

2.参加者の近況報告(予定)

地図

労働会館 所在地 本館 名古屋市熱田区沢下町 9-3 (TEL: 052-883-6974)

(説明)地図にあるように、金山駅から線路沿いに来ていただければ分かりやすい所です。しかし、線路が2つに分かれていますから、気をつけてください。金山駅の東出口(名鉄。JR)からだと間違いないでしょう。JR東海道線と名鉄本線が平行に走っています。くれぐれも、中央線と間違われないように気を付けて下さい。行く手に陸橋があります。その下を越えるとセブンイレブンがあり左に曲がると、すぐ労働会館の本館があります。1階に掲示板があります。歩いて10分ぐらいです。

連絡先:名古屋市天白区植田西2丁目220 菊谷秀臣 TEL:090-7306-2518

2024年2月3日(土) 第125回 東海支部例会報告

【他学会連携】科学基礎論学会2024年度大会開催のお知らせ

2024年度科学基礎論学会総会と講演会は下記の日程で開催されます。

日時:2024年6月15日(土)・16日(日)

会場:早稲田大学(戸山キャンパス)

シンポジウム:AIは科学をどう変えるのか?

※日本科学史学会会員は、大会参加費無料となります。ぜひご参加ください。

事前の参加登録が必要です(大会・懇親会参加:6月2日までに登録、大会参加のみ:6月9日までに登録)

詳細は科学基礎論学会ウェブサイトをご確認ください。

https://phsc.jp/

板倉科学史・科学教育研究会の5月・6月案内等

多久和俊明会員より板倉科学史・科学教育研究会についての連絡をいただきましたので、掲載いたします。

(以下ではメールアドレスにある@は「アット」に代えてあります。)

科学史と科学教育の研究会

自由闊達な情報交換・話し合い・研究のオープンな研究組織をめざして

多久和俊明

●5月~6月の研究会・コロキウム・談話室・講演会

※ ここに記した会は,参加費0円です。

6月2日(日) 8:50~1:00前まで

・資料は, 3日前の木曜日までに,添付送信してください。

・事前に申し込まれた資料にしたがって,発表と検討をしていきます。

・発表される方は,「何を」,「どこを」検討して欲しいのかを明確にして下さい。

※ 資料を募集します。資料のない方の参加も歓迎です。

※ ZOOMのやり方や使い方等については佐藤正助さんがやさしく教えてくれます。

※ 興味のある方は,佐藤正助さんsatomasasukeアットgmail.comに連絡して下さい。

○5月5日(日)の研究会の発表の報告(敬称略)

・兼子美奈子:「『ウィリーの休日』の中のお話と『板倉聖宣講演集2006 確かな誇り』犬塚清和編集 ガリ本図書館から「ヒットラーの授業書開発についての講演」との関連から独裁者について」

・多久和俊明:「1906年,1966年丙午に関係する新聞広告・記事等をその当時とその後の影響のグラフから見えてくること」

・須崎正美:「『たのしい授業』の「5月号の感想」と「TOSSについて」」

・渡辺規夫:「『たのしい授業』5月号の「TOSS×仮説実験授業 合同セミナー参加記』を読んで」「指は最強の教具」という記事について」

今月は4人の発表でしたが,とくにリニューアルされた『たのしい授業』をはじめとして,とても大事な問題についてじっくりと話し合うことができました。お互いの研究からたくさんのことが学べ,お互いの意見が交換できたように思います。もっと時間があればさらに問題・課題にせまることができるのではと思います。さらにこれらの問題について話し合いたいという意見も出ています。

参加いただいたみなさまに心より感謝申し上げます。

参加者11名

● さらに情報交換や研究をさらに自由に促進するために,科学史と科学教育の研究会の

オンライン「談話会」を開いています。次回は,

5月28日(火)夜7時~9時

参加希望の方は多久和にメール下さい。 mxrhp118アットyahoo.co.jp

● 科学史と科学教育の研究会の オンライン「コロキウム」

5月18日(土)11:00~ 17:00

今回は日本科学史学会でのシンポジウムについてのリハーサルと打ち合わせを中心に行います。多くのみなさんに参加いただけたらと思います。

仮説社とZOOM併用でやっていますので,ご参加願えればと思います。時間的な制約や進行等はゆるやかですので,じっくり検討したい,話し合いたい場合はとくにおすすめです。参加希望の方は多久和にメール下さい。 mxrhp118アットyahoo.co.jp

国際科学史学会 シンポジウム申込期限延長のお知らせ

国際科学史学会シンポジウム申し込みの期限が6月1日(土)まで延長になりました。

詳細は下記の国際大会リンクをご覧下さい。なお、開催方法はハイブリッドであり、対面、オンライン、ハイブリッドのいずれをも想定しているとのことです。

2024年5月1日第8回和文誌編集委員会開催予定

2024年6月22日(土)午後2-4時「科学史学校」のご案内

2024年度(第37期) 「科学史学校」も引き続きZoomのオンライン開催で、事前申込(無料)、会員以外のどなたでもご参加可能です。Googleフォームから参加申し込みをしていただくと、前々日にメールでZoomのミーティングIDとパスコードが送られてきます。

==============================

◆2024年6月の科学史学校の参加申し込みリンクは以下となります。6月20日(木)正午12時までにお申し込みください。

https://forms.gle/dHdCgNLxpqqoEenk6

2024年6月22日(土)午後2-4時

山中 千尋 会員(名古屋工業大学)

「学術研究のしくみから見る近代日本―櫻井錠二の事績を中心に」

開国とともに西洋の学術文化に接した日本は、どのように自国の学術研究のしくみを構築してきたのでしょうか。本講演では、近刊拙著の内容に基づき、学術研究のプロモーターであった化学者・櫻井錠二の足跡を軸に、帝国大学、帝国学士院、学術研究会議、日本学術振興会といった学術組織の形成に目を向け、日本の学術研究体制の来し方を概観します。また、研究関心の背景や今後の展望に言及し、研究環境のあり方について考察します。著書リンク:https://www.kazamashobo.co.jp/products/detail.php?product_id=2488

訃報 鈴木善次 名誉会員 逝去

国際科学史学会大会についての連絡

2025年6月末から開催される国際科学史学会大会についての連絡がありましたので、掲載いたします。

27th International Congress of History of Science and Technology

The 27th International Congress of History of Science and Technology will be held from 29 June – 5 July 2025 at the University of Otago in Dunedin, New Zealand.

Symposium Proposals are due by 1 May 2024.

Standalone Papers are due by 1 December 2024.

For further details, please go to the Congress website: https://www.ichst2025.org

Conference Details

The International Congress of History of Science and Technology(ICHST), held every four years, is the world’s premier meeting for history of science and technology. The 27th Congress will be held as a hybrid in-person and online event at the University of Otago’s Dunedin campus in June-July 2025. Delegates registered for virtual participation will be able to both present and attend online. The Congress will bring together a diverse group of the world’s leading scholars and students in the fields of history of science, technology, and medicine as well as related disciplines. It will be the first time the Congress has been held in Australasia and only the second time in the Southern Hemisphere. The theme of the 27th ICHST is “Peoples, Places, Exchanges, and Circulation.”

同様の内容は下記にもありますので、こちらもご参照ください。

https://aahpsss.net.au/cfp-27th-international-congress-of-history-of-science-and-technology/