京都・阪神支部共催の例会を案内いたします。ふるってご参加ください。

日時:7月29日(土)14:00-17:30(18:00頃から懇親会を予定)

場所:京都大学人文科学研究所本館331号室

報告者と報告タイトル:

・安西なつめ(大阪大学)「ニコラウス・ステノの方法論―ステノによる筋、腺、脳、奇形の解剖―」

・市川浩(広島大学名誉教授)「“技術論”の源流-1930年代前半ソ連におけるマルクス主義的技術史の探究-【研究序説】」

開催方法:対面・オンライン併用方式

※例会後に懇親会も予定していますので、対面でのご参加よろしくお願いいたします。

※※オンライン参加を希望される方は以下のフォームにて【7/27(木)13時まで】にお申し込みください。(なお、京都支部関係者の方はあらためて申し込んでいただく必要はありません)

https://forms.gle/frFDpPGSCZeSD1P28

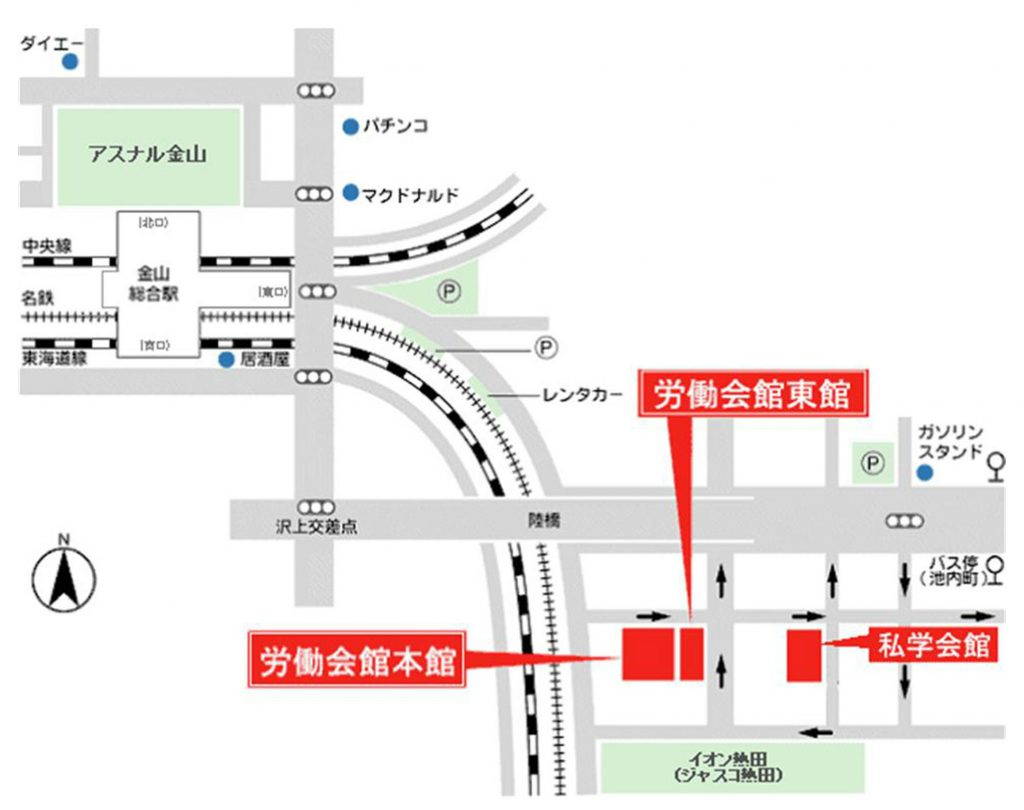

なお、会場の案内は以下となります。

京都大学人文科学研究所本館

https://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/access/access.html

〒606-8501 京都市左京区吉田本町

京大農学部前の信号を南側に渡る(または百万遍交差点から東に向かい、最初の信号を右折)。北門をくぐって最初の右側の建物です。